ウレタン舗装材のこれまでと未来ー①ウレタン舗装材のキホン -組成・構造-

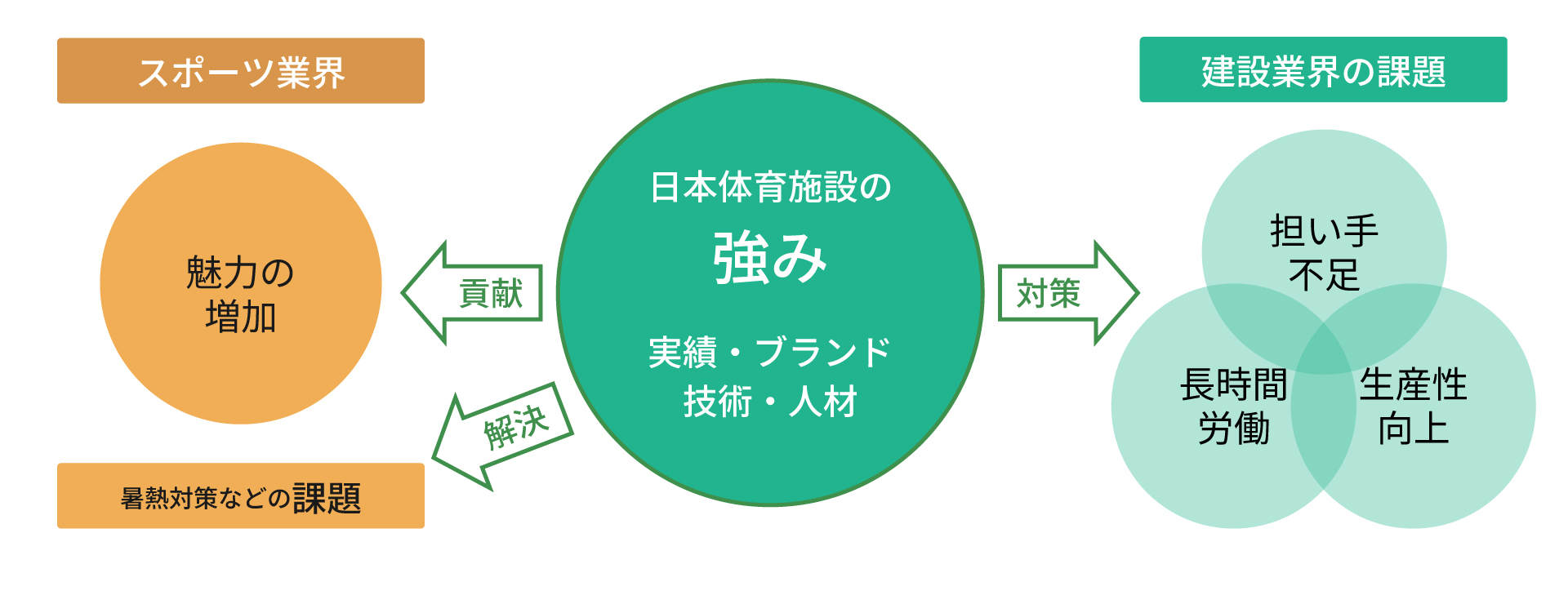

日本体育施設は創業より54年間、陸上競技場などのグラウンド舗装材やスポーツターフ(芝生)に関わる製品開発、施工、そして出来上がった施設の管理・運営を行っている会社です。ウレタン先生は、そんな日本体育施設で、スポーツ施設の土台となるウレタン舗装材を日々研究開発しています。

このページでは、陸上競技場の多くで使用されているウレタン舗装材について、ウレタンのことをまったく知らない塾生=聞き手の学生が、ウレタン先生に素朴な疑問を投げかけながら、私たちと一緒にウレタンの世界を学んでいきます。

このページでは、陸上競技場の多くで使用されているウレタン舗装材について、ウレタンのことをまったく知らない塾生=聞き手の学生が、ウレタン先生に素朴な疑問を投げかけながら、私たちと一緒にウレタンの世界を学んでいきます。

INDEX

この講座を通じて、陸上競技に関わる皆様や建設業に関わる皆様、そして、これまでウレタン舗装材について興味がなかった皆様にも、ウレタン舗装材や陸上競技に関心を寄せていただければうれしいです。

それでは、ウレタン先生の『公開講座』へ、ちょっとだけおじゃましてみましょう!

それでは、ウレタン先生の『公開講座』へ、ちょっとだけおじゃましてみましょう!

陸上競技場について考えてみよう

塾生:

最近国際的なスポーツ大会やイベントにおいて、スポーツ施設の舗装材が注目されていますね。2024年の国際大会では、日本ではあまり目にすることのなかった、ラベンダー色のトラックが話題を集めていましたね。

最近国際的なスポーツ大会やイベントにおいて、スポーツ施設の舗装材が注目されていますね。2024年の国際大会では、日本ではあまり目にすることのなかった、ラベンダー色のトラックが話題を集めていましたね。

そうだね。陸上競技場のトラックってどこも同じに見えるかもしれないけれど、アスリートが使いやすく、好記録が出せるようなさまざまな工夫が成されているよ。あのラベンダー色のトラックも、「アスリートを際立たせるベストな色調」として試行錯誤して創り出されたようだよ。

陸上競技場に施された技術や工夫に関しては、話しきれないぐらい、ふかーい話がたくさんあるんだ。

陸上競技場に施された技術や工夫に関しては、話しきれないぐらい、ふかーい話がたくさんあるんだ。

塾生:

ふかーい話、聞きたくなりますね。。

ふかーい話、聞きたくなりますね。。

ところで…陸上競技っていうと何を思い浮かべるかな?

塾生:

マラソンとか、箱根駅伝とか、最近だと女子選手が活躍しているやり投かな。

マラソンとか、箱根駅伝とか、最近だと女子選手が活躍しているやり投かな。

陸上競技の種類は、競技場のトラックで実施される「トラック競技」と、「ロードレース」に分けられるよ。

・マラソンや競歩など競技場外で実施される

①トラック・フィールド競技

・競技場のトラック・フィールドで実施される競技

・跳躍(走幅跳など)

・投てき(ハンマー投など)

・マラソンや競歩など競技場外で実施される

陸上競技場の走るところに使われている舗装材

塾生:

マラソンは公道だから身体への負担が心配だなあ。競技場の中ですべての競技ができればいいんだけど~。

だって、競技場の舗装材は、足腰への衝撃を吸収してくれて、負担を軽減してくれるのよね。

マラソンは公道だから身体への負担が心配だなあ。競技場の中ですべての競技ができればいいんだけど~。

だって、競技場の舗装材は、足腰への衝撃を吸収してくれて、負担を軽減してくれるのよね。

そうだね。

今でこそ舗装材は競技性や身体への負担軽減など、機能や快適性がどんどん向上しているけど、1950~60年代の陸上競技場は、ウレタンではなく煉瓦粉を固めた「アンツーカ舗装」が主流だったんだよ。

今でこそ舗装材は競技性や身体への負担軽減など、機能や快適性がどんどん向上しているけど、1950~60年代の陸上競技場は、ウレタンではなく煉瓦粉を固めた「アンツーカ舗装」が主流だったんだよ。

塾生:

アンツーカ舗装は、テニスコートなどでよく見かける赤いグラウンドですか?

アンツーカ舗装は、テニスコートなどでよく見かける赤いグラウンドですか?

そう、アンツーカは、煉瓦を砕いて粉にしたものを舗装材用に固めたものなんだ。今はあまり見かけないけど、テニスコートなどではまだ使われているところもあるよ。

そんなアンツーカ舗装が主流だった市場に、1973年に初めてアメリカ製のウレタントラックが日本に登場したよ。このウレタントラックが記録向上に大きく貢献したことから、日本でもウレタントラックの研究開発が進んだんだ。

塾生:

いよいよウレタン舗装材の登場ですね!

いよいよウレタン舗装材の登場ですね!

ウレタン舗装材の登場

1991年の第3回世界陸上競技選手権が日本で開催されるにあたり、日本体育施設が開発した、エンボス仕上げのウレタン舗装材の採用が決まったんだ。

この舗装材の提供を通じて、日本体育施設は、競技性の向上や、グラウンドの安全に不可欠な平坦性や均一性を実現することに向けて、日々取り組んでいるよ。

塾生:

競技性、平坦性、均一性ってなんですか?

競技性、平坦性、均一性ってなんですか?

競技性とは:記録向上や走りやすさ。

平坦性とは:グラウンドが凸凹がなく、平らになっていること。

均一性とは:舗装材の厚みや断面構成が、均一であるか?

それぞれの性質を表す言葉だよ。

他にも舗装材がどれだけ劣化せず機能を維持できるかを示す「耐久性能」も重視しているよ。

耐久性能が高い舗装材ほど、メンテナンスの回数を軽減できるからね。

平坦性とは:グラウンドが凸凹がなく、平らになっていること。

均一性とは:舗装材の厚みや断面構成が、均一であるか?

それぞれの性質を表す言葉だよ。

他にも舗装材がどれだけ劣化せず機能を維持できるかを示す「耐久性能」も重視しているよ。

耐久性能が高い舗装材ほど、メンテナンスの回数を軽減できるからね。

塾生:

今でこそウレタンや合成ゴム系の素材が舗装材の主流になっていますが、実際にアンツーカ舗装の時代から何が変わりましたか?

今でこそウレタンや合成ゴム系の素材が舗装材の主流になっていますが、実際にアンツーカ舗装の時代から何が変わりましたか?

たとえばこんなものが挙げられるかな

・耐久性能がアップし、メンテナンス頻度が削減。

・平坦性、均一性がアップしたことによる

記録向上への貢献。

・耐久性能がアップし、メンテナンス頻度が削減。

・平坦性、均一性がアップしたことによる

記録向上への貢献。

塾生:

私はこれまで走りやすさとか、記録向上しか考えていなかったけど、最近の舗装材ってこんなに競技に関わる人々にとって重要な役割を果たしているんですね。

私はこれまで走りやすさとか、記録向上しか考えていなかったけど、最近の舗装材ってこんなに競技に関わる人々にとって重要な役割を果たしているんですね。

そうなんだよね!だから公認競技場で使われている舗装材は現在はウレタン製がほとんどだよ。

塾生:

いつも走っている場所ではあるけど、競技場のウレタン舗装材をじっくり見たいな。。。

いつも走っている場所ではあるけど、競技場のウレタン舗装材をじっくり見たいな。。。

興味を持ってもらえてうれしいな!では、一緒にスタジアムに移動しよう!

そもそもウレタン舗装材ってどういう構造でできているの?

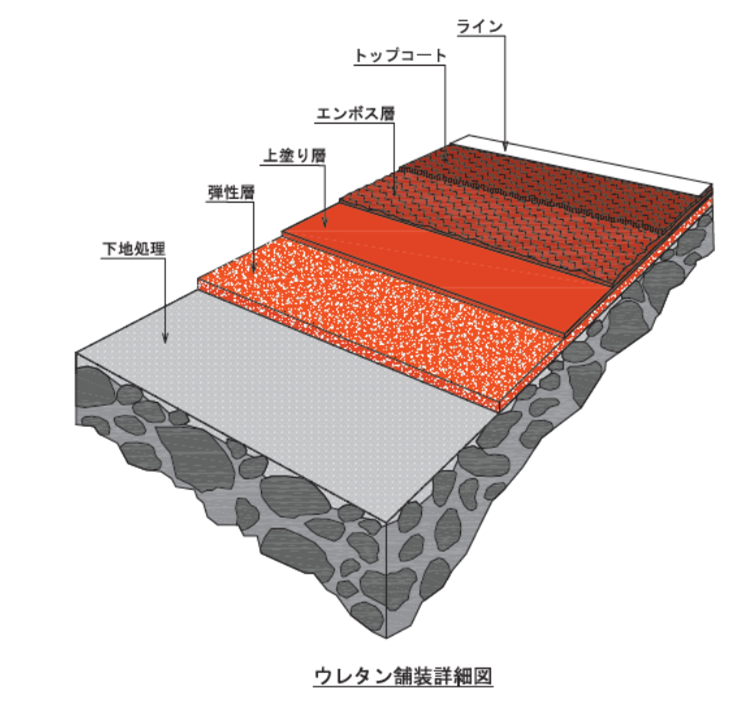

一番上の層は、エンボス層と言って、ウレタンを敷設した後にローラーで凸凹をつけたもの。

その下が上塗り層、そして、その下が弾性層です。

この3層が組み合わさることで、最強の舗装材が実現できるんだよ。

また、これに下地処理のための下地処理層や、舗装の表面を保護して、競技者にとっても眩しさを軽減するトップコートをプラスするよ。

塾生:

3層も!それは知らなかった!

それぞれ大切な役割があるんですね。

3層も!それは知らなかった!

それぞれ大切な役割があるんですね。

このウレタン舗装材は主にスポーツ施設、スタジアムなどで使用されるんだ。公園や学校からも需要があるよ。

実際に使っている人からは、「とても走りやすい」「よい記録が出た」などのうれしい報告が届いているよ。

実際に使っている人からは、「とても走りやすい」「よい記録が出た」などのうれしい報告が届いているよ。

次の一歩を踏み出そう

ウレタン先生プロフィール

これからもスポーツの楽しさや、スポーツを通じた社会貢献の喜びを一人でも多くの方に知ってもらうために、イベントなどでお伝えする機会を増やしていくよ。

塾生:

ウレタン先生に何度も会えるってことですね!

ウレタン先生に何度も会えるってことですね!

そうだね。これからも色々なところに出没するからね。楽しみにしていてね!